Este verano hice junto con mis amigos el camino de Santiago. Mis objetivo del viaje no iban más allá de pasármelo bien y vivir una experiencia, pero no tenía ni idea de el conocimiento arquitectónico que me iba a llevar de allí. En parte, lo bonito del Camino, era lo ameno que se hacía gracias a las vistas que había a tu alrededor, quedarte atrapado por tanta belleza, olvidando ese dolor de pies o esas agujetas que salía conforme pasaban los días. La mayor parte del tiempo era naturaleza, pero de vez en cuando atravesamos una pequeña aldea de casas abandonadas o habitadas por gente que había vivido allí toda su vida. O tal vez casas aisladas, fuera de cualquier aldea. Todas aquellas casas tenían algo en común, sus materiales, el color o alguna flecha amarilla que había dibujado el propietario en la fachada indicando el camino. Incluso había lugares de estancia para peregrinos, hostales y templos para orar.

Casi todas estaban construidas con sillares de piedra grisácea, en consonancia con el ambiente nublado de allí. Hicimos la Vía de la Plata, que significa camino empedrado, utilizado por los musulmanes para referirse a la zona. Podría ser un estilo románico.

Recorríamos los caminos, avanzábamos por la carretera y veíamos los hórreos o los muros de los pazos, con sus cipreses y capillas, típicos de Galicia. También había muchos cruceiros, cada pocos kilómetros, unas cruces de piedra, elevadas sobre una columna y situadas sobre plataformas cuadradas de diversas alturas.

Había sequeiros, construcciones edificadas para secar las castañas. Los pazos eran las casas de la nobleza gallega.

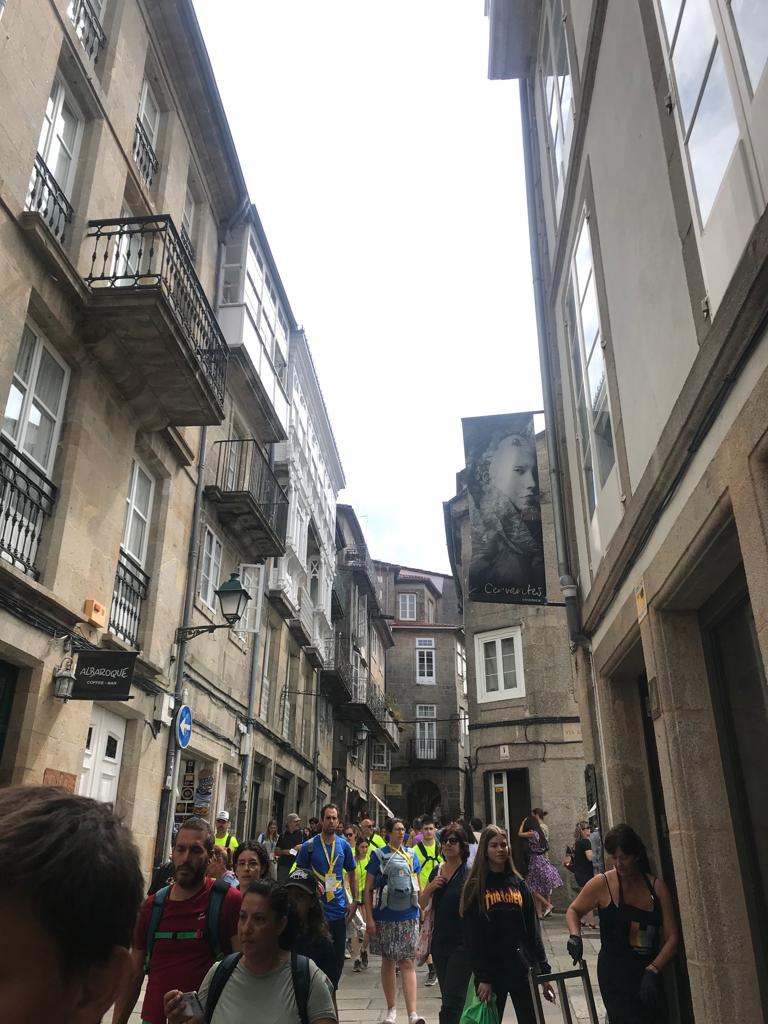

Una vez en Santiago de Compostela, nos dimos cuenta de que todas las calles estaban empinadas y sus casas con el mismo estilo al que estábamos acostumbrados a ver. Toda la ciudad llena de templos que daban el culto a los santos. Empleaban plantas de cruz latina, con bóvedas.